Сколько лет строили самый красивый аткарский храм, почему ослеп его строитель, где пел лучший в губернии церковный хор, как память о разрушении Сретенской церкви сохранилась в Германии, – сегодня мы расскажем читателю о загадках последнего храма дореволюционного Аткарска

Железная дорога к храму

Революционный 1917-й год Аткарский уезд встречал звоном 120 колоколов – по количеству построенных в нем церквей. В самом Аткарске церквей было пять. Последним храмом, построенным в городе до революции, стал храм Сретения Господня в городском парке.

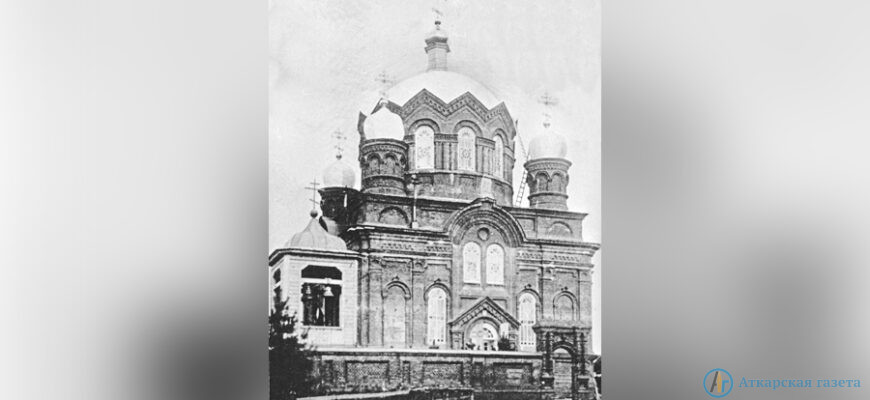

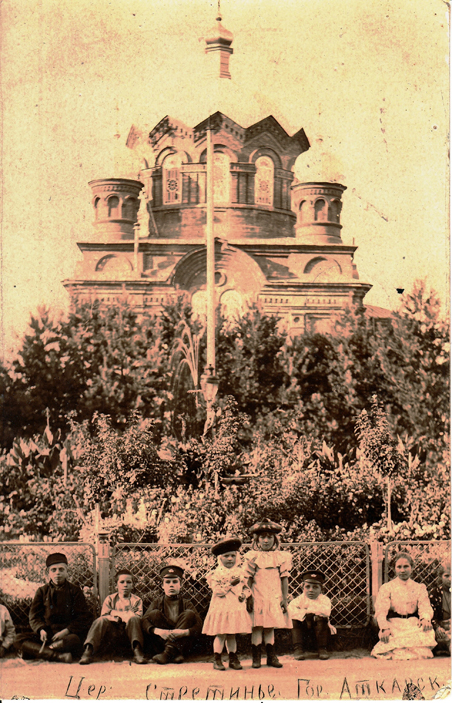

Вот как описывали храм в 1907 году: «Еще издали из цветника, вы видите пятиглавую верхушку церкви — это церковь Сретения Господня. Расположенная в северной половине сада и утопающая в зелени, окружающей ее растительности, она обнесена каменной оградой, в западном углу которой стоит деревянная колокольня. С южной стороны к ней пристроена каменная сторожка».

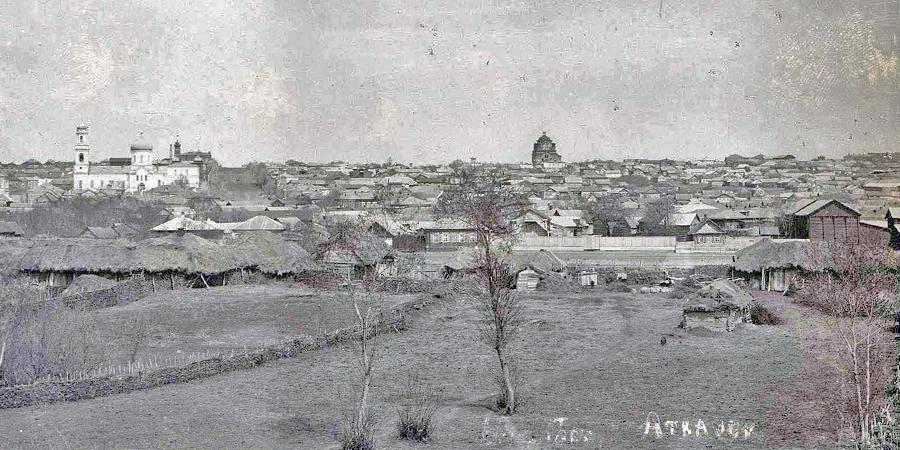

Храм появился в Аткарске благодаря Рязано-Уральской железной дороге. Нет, дорога не внесла ни копейки на строительство – оно велось исключительно на деньги горожан, но она стимулировала прогресс. Через 10 лет после проведения через г. Аткарск ветки железной дороги число жителей выросло почти вдвое и достигло 15 тысяч человек.

«Соборная церковь не вмещает и 1/3 жителей, не говоря о годовых праздниках» — беспокоилось городское начальство в 1883 году. Венчаться, крестить детей и отпевать покойников приходилось в очередь. Городское общество предприняло решение построить на торговой площади новую каменную церковь.

Слепой зодчий

И сегодня мы возвращаем из полного забвения имя человека, подарившего Аткарску его последний храм. Губернский архитектор Иван Иванович Готгардт оставил свой автограф на полях проекта постройки Сретенского храма.

Молодой и полный надежд архитектор Иван Готгардт приехал в Саратовскую губернию из Петербурга в 1852 году. Сорок лет жизни этот русский немец отдал православному зодчеству. По городам и селам Саратовской губернии Готгардт возвел 150 церквей — Петровск, Балашов, Аткарск… Большинство из них бесследно исчезли, и о таланте архитектора мы можем судить только по старым фото.

Аткарский храм должен был стать вершиной его творчеств, самой масштабной его работой. Описание и план постройки церкви «АГ» отыскала в Саратовском областном архиве.

Каменное о пяти главах соборное строение представляет собой квадрат по 9 сажен каждая сторона (19,17 м). Высота от поверхности земли до основания осьмерика 6,5 сажен, осьмерик 3 сажени, вышиной до купола 3.5 сажени (27 метров)

Чтобы вместить как можно больше прихожан, квадратное помещение с трех сторон окружали хоры с перилами. На хоры вела двухвходная чугунная лестница. Пол выложен каменными плитами, отапливали здание круглые печи.

Проект утвердили через три года. Строительство краснокирпичного храма в неовизантийском стиле шло долгих 20 лет. Между закладкой первого кирпича и освящением золотых куполов выросло новое поколение аткарчан. А стоявший у истоков строительства городской голова Михаил Чеботарев ушел из жизни.

Иван Иванович Готгард не увидел своего главного творения. Долгие годы он проводил дни и ночи над церковными проектами и чертежами и в итоге ослеп. В 1893 году потерявший зрение архитектор больше не мог зарабатывать себе на жизнь. Готгардт направил униженное письмо в Саратовскую епархию и просил поместить его до полного выздоровления в богадельню для бедных священников. Ему отказали, сославшись на нехватку мест и отсутствие сведений о материальном положении…

Обнищавший, никому не нужный слепой старик умер в безвестности и одиночестве.

Пятиглавое чудо

Отделку храма завершили только к 1906 году. 20 ноября 1906 года в Аткарск при огромном стечении народа прибыл на поезде епископ Саратовский и Царицынский Гермоген.

Он торжественно освятил новый храм во имя Сретения Господня. Стены храма не смогли вместить всех молящихся, сотни людей толпились на улице.

Красавец храм стал первым пятиглавым в Аткарском уезде. «Православная церковь о пяти куполах» – так звучит старинная пословица, описывающая идеальный храм. Пять куполов имеют особый смысл: главный — символ Иисуса Христа и четыре купола символизируют четырех евангелистов.

Церковь Сретения Господня стала главным украшением Аткарска начала 20 века. 27-метровая громадина храма возвышалась над одноэтажным деревянным городом и была видна за много верст вокруг.

Храм поражал современников масштабом, великолепием отделки и мог украсить любой губернский город, но до наших дней дошло совсем немного фотографий утраченной красоты. Самое лучшее фото более 100 лет хранилось в частной коллекции в Москве. Мы его выкупили и знакомим читателей с этим редким снимком.

Сретенский храм отличался роскошными украшениями – один только ажурный иконостас резного дерева стоил десять тысяч рублей — огромная по тем временам сумма. О мастерстве безымянных аткарских резчиков по дереву слагали легенды, но сегодня их последние творения исчезают с городских улиц.

Попечителем нового храма стал городской голова Федор Павлюков – это было его детище. Он усердно занялся украшением храма, и каждый зажиточный аткарчанин считал честью пожертвовать золотую и серебряную церковную утварь.

Первым настоятелем храма назначили молодого, энергичного и просвещенного священника Николая Петровича Прозоровского, который преподавал закон божий в Алексеевской женской гимназии. Прихожанами церкви стали рабочие железной дороги и городских мельниц, гимназистки и ученики железнодорожного училища. А в 1912 году в Сретенской церкви отпевали главного историка Аткарска Александра Минха.

На всю губернию гремел Сретенский церковный хор – его считали лучшим среди уездных хоров. По чистоте и ясности пения, отсутствию слащавости он соперничал даже с саратовскими хорами – писали Саратовские епархиальные ведомости.

Конец

Сретенский храм строили навека, а простоял он меньше 25 лет и был стерта с лица земли во времена богоборческой кампании. Короткая история Сретенского храма закончилась 15 августа 1929 года. Решением Президиума Нижне-Волжского краевого исполкома советов рабочих крестьянских и красноармейских депутатов церковь была закрыта.

Церковный хор просуществовал до конца двадцатых годов. Всех, кто пел в хоре, выслеживали комсомольцы и сообщали на работу и по месту учебы.

Последние дни существования Сретенской церкви описал русский писатель-эмигрант Лев Сапожковский. В 1930 году он окончил Аткарское педучилище, а во время учебы пел в церковном хоре. В 1941 году сельский учитель Сапожковский попал в плен немцам. После войны не вернулся домой и остался жить в Германии. На старости лет в Мюнхене он издал воспоминания об аткарской юности:

«В центре Аткарска находилась лучшая церковь города. Ее предназначили к разбору на кирпичи. Для работы была мобилизована вся комсомольская молодежь. Разбору препятствовала прочность раствора, положенного между кирпичами, из которых был некогда построен этот памятник русской культуры. И результатом работы была куча щебня, завалившая всю городскую площадь».

Груда обломков много месяцев лежала в центре города и ветер поднимал по аткарским улицам столбы пыли — все что осталось от пятиглавого чуда…